Podcast: Download (Duration: 19:27 — 26.7MB)

Auch die Vorfahren unseres Bischofs Viktor Folz erlebten die schweren Zeiten der Sowjetunion, geprägt von politischen Repressionen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Dieser Bericht gibt einen kleinen Einblick in das Leben seiner Vorfahren und wie er selbst zu Gott fand.

Umsiedlung nach Russland

Zur Zeit der Herrschaft von Zarin Katharina II. begann die Umsiedlung der Deutschen nach Russland. Auslöser war die Überbevölkerung in Deutschland. Es gab zu viele Menschen und zu wenig Land. Dies kam der Zarin sehr gelegen, denn sie wollte das rückständige Russland zu einem großen Staat machen und sowohl wirtschaftlich als auch politisch mit Westeuropa gleichstellen.

Meine Vorfahren lebten in der Nähe von Stuttgart und bestritten ihren Lebensunterhalt mithilfe der Landwirtschaft, so wie die meisten Menschen zur damaligen Zeit. Die Vorfahren meines Vaters wanderten noch zu Zeiten Katharinas II. aus und siedelten sich in der Wolga-Region, in Rostow, an. Anfang der 90er Jahre des 18. Jahrhunderts verließen schließlich auch die Vorfahren meiner Mutter Deutschland und ließen sich in der Stadt Jewpatorija auf der Krim nieder.

Im Jahr 1937 begannen die Repressionen unter Stalin. Zu dieser Zeit war mein Großvater mütterlicherseits als lutherischer Pastor tätig und wurde 1939 zu 25 Jahren Haft verurteilt. Für meinen Großvater bedeutete dies Rettung, denn im Gefängnis erhielt er Verpflegung und eine Unterkunft. Dort hatte er es besser als diejenigen, die 1941 während des Krieges zur Zwangsarbeit in der Trudarmija (Arbeitsarmee) gezwungen wurden.

Meine Großmutter wurde mit ihren Kindern, darunter auch meine Mutter, an die Grenze zwischen Usbekistan und Kasachstan gebracht und mitten im Nirgendwo auf einem Feld ausgesetzt. Da mein Großvater im Gefängnis saß, musste meine Großmutter arbeiten gehen.

Eines Tages konnte sie jedoch wegen einer Krankheit nicht zur Arbeit erscheinen. Daraufhin suchte sie der Vorsitzende der Kolchose, in der sie arbeitete, auf und schlug sie so brutal mit einem Knüppel, dass sie zwei Tage später verstarb. Kurze Zeit nach diesem Vorfall starben auch die Geschwister meiner Mutter und so blieb meine Mutter ganz alleine zurück.

Mein Vater, der aus dem Wolga-Gebiet Don nach Usbekistan ausgesiedelt wurde, musste bereits mit sieben Jahren arbeiten gehen, denn sein Vater wurde in die Trudarmija, ins Arbeitslager Workuta, verschleppt. Von seiner Mutter bekam mein Vater einen Eimer Wasser. Dieses Wasser verkaufte er in Bechern für jeweils 10 Kopeken auf dem Basar an Kaufleute, die vorbeigingen – so verdiente er etwas Geld, um zu überleben.

Das Leben war sehr schwer und geprägt von Hungersnöten. Diese erlebte mein Vater in einem derartigen Ausmaß, dass er wegen der Schwellungen, die als Folgeerscheinungen auftraten, nicht gehen konnte.

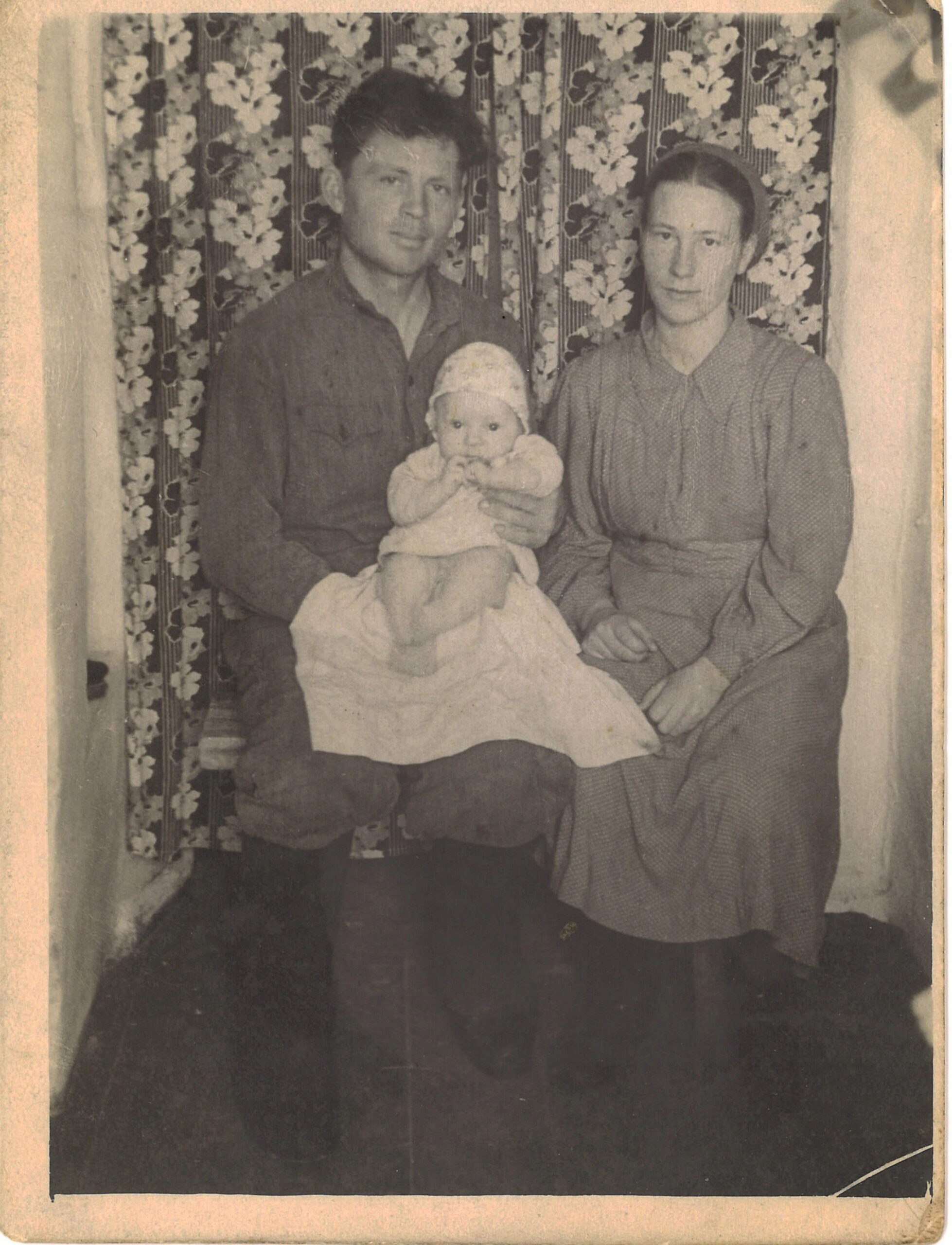

Viktor mit seinen Eltern Gerhard & Valentina Folz im Jahr 1959

Heirat und Geburt des ersten Sohnes

Mit 20 Jahren wurde mein Vater ins Brachland gesandt. Dort wurde er nicht zur Zwangsarbeit in der Trudarmija gezwungen, da die jungen deutschen Bauern gebraucht wurden, um die Landwirtschaftsflächen nutzbar zu machen.

Zu dieser Zeit fand meine Mutter ihre Verwandtschaft wieder, die ebenfalls in diesem Dorf lebte. Ihr Cousin und mein Vater wurden Freunde und so lernten sich meine Eltern kennen und heirateten schließlich.

Nach der Hochzeit erfuhr meine Mutter, dass mein Großvater freigelassen wurde und an der chinesischen Grenze in Kasachstan wohnte. So zogen meine Eltern nach Kasachstan (Gebiet Taldyqorghan) und dort erblickte ich im Jahr 1958 als erster Sohn das Licht der Welt.

Mit seinen Eltern und Schwester Erna im Jahr 1962

Nach meiner Geburt beschäftigten sich meine Eltern mit der Frage, ob ich getauft werden sollte. Mein Großvater, Pastor einer lutherischen Gemeinde, war überzeugt davon, dass ich getauft werden sollte. Meine Eltern selbst gehörten zwar noch keiner Gemeinde an, aber sie waren dennoch religiös.

Zu dieser Zeit lernte eine Halbschwester meiner Mutter einige „Pfingstler“ kennen und bekehrte sich bei ihnen. Sie wurde mit dem Heiligen Geist versiegelt und vertrat die Auffassung, dass der lutherische Glaube „nicht der richtige Glaube“ sei. Auch mein Großvater hatte mittlerweile Kontakt zu den Brüdern, die mit dem Heiligen Geist getauft waren.

Nach und nach wurde die Familie meiner Mutter und auch sie selbst mit dem Heiligen Geist versiegelt. Ich selbst wurde als Kind nun nicht mehr getauft. Auch mein Vater wurde mit dem Heiligen Geist versiegelt, als ich etwa sechs Jahre alt war.

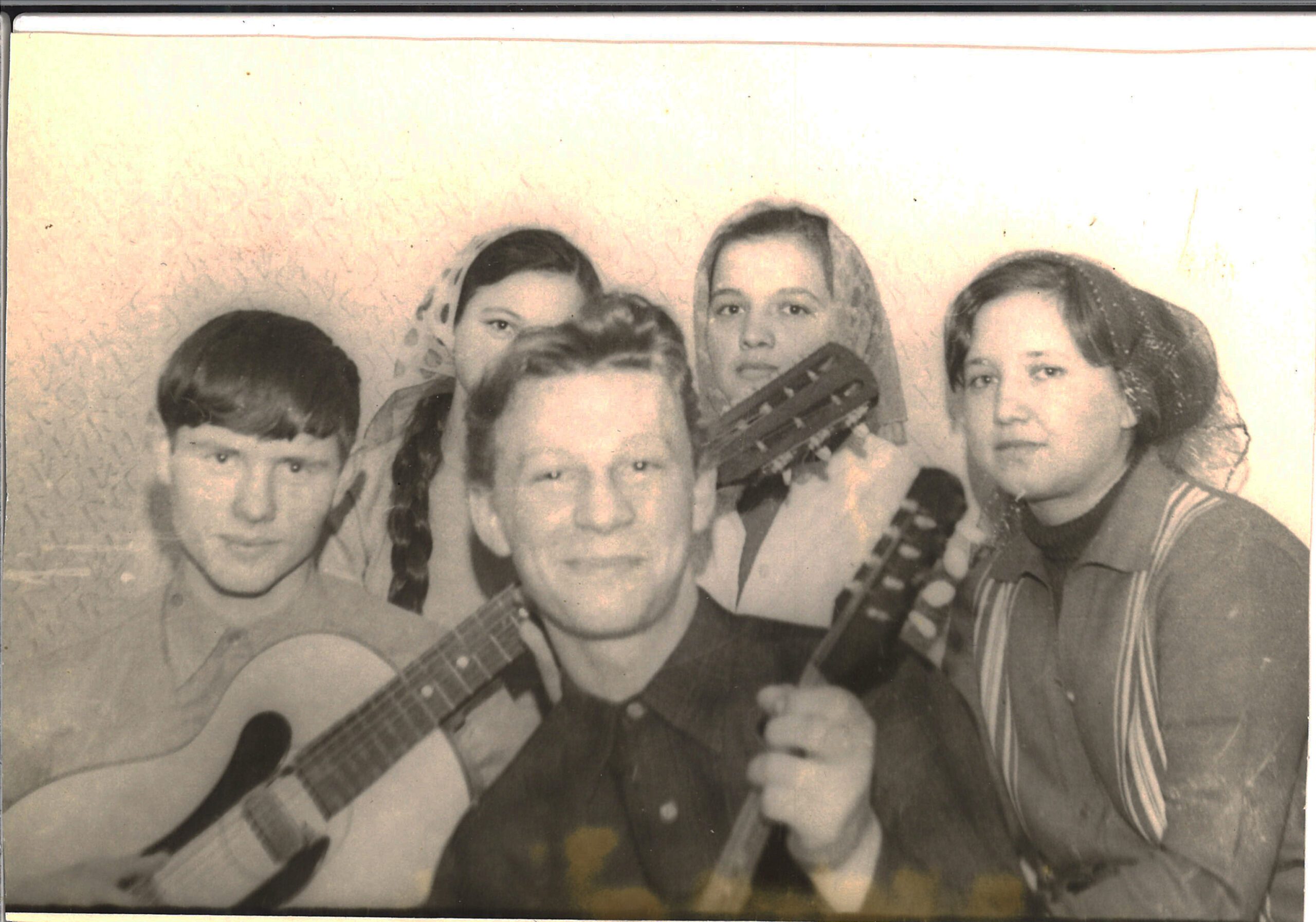

Jugendliche aus der Gemeinde Riga; etwa 1975

Bekehrung und Geistestaufe

Bevor wir nach Lettland zogen, besuchte ich zwar die Gottesdienste, allerdings nicht immer freiwillig. Dies änderte sich jedoch im Jahr 1972, als wir auf einen einsamen Bauernhof im Wald in Lettland (Baltikum) zogen. Ich freute mich sehr, wenn meine Eltern mich in die Versammlungen mitnahmen, denn dies war die einzige Möglichkeit, der Einsamkeit auf dem Bauernhof zu entfliehen.

In der Gemeinde fand ich Freunde und begann ernsthaft, Gott zu suchen. Während einer Grippewelle im Januar 1973, in der die Schulen geschlossen waren und ich einsam war, brachte mich die Tatsache, dass ich nicht mit dem Heiligen Geist getauft war, zum Nachdenken.

Wenn ich in den Versammlungen auf meine Freunde traf, erzählte mir einer nach dem anderen, dass er mit dem Heiligen Geist getauft worden war und ich nicht. Sie würden ins Paradies kommen, während ich in der Hölle landen würde. Dieser Zustand betrübte mich und zwang mich dazu, zu Gott zu beten und zu schreien.

Mein Ringen auf unserem Bauernhof im Stall trug Früchte und am 19. Januar 1973 versiegelte Gott mich mit dem Heiligen Geist. Von nun an begann ich noch intensiver, Gott zu suchen und bemühte mich um einen guten Wandel. Unsere Gottesdienste fanden in den Häusern oder auf den Höfen der Gläubigen statt, die Jugendstunden oftmals aufgrund der Verfolgung auch im Wald.

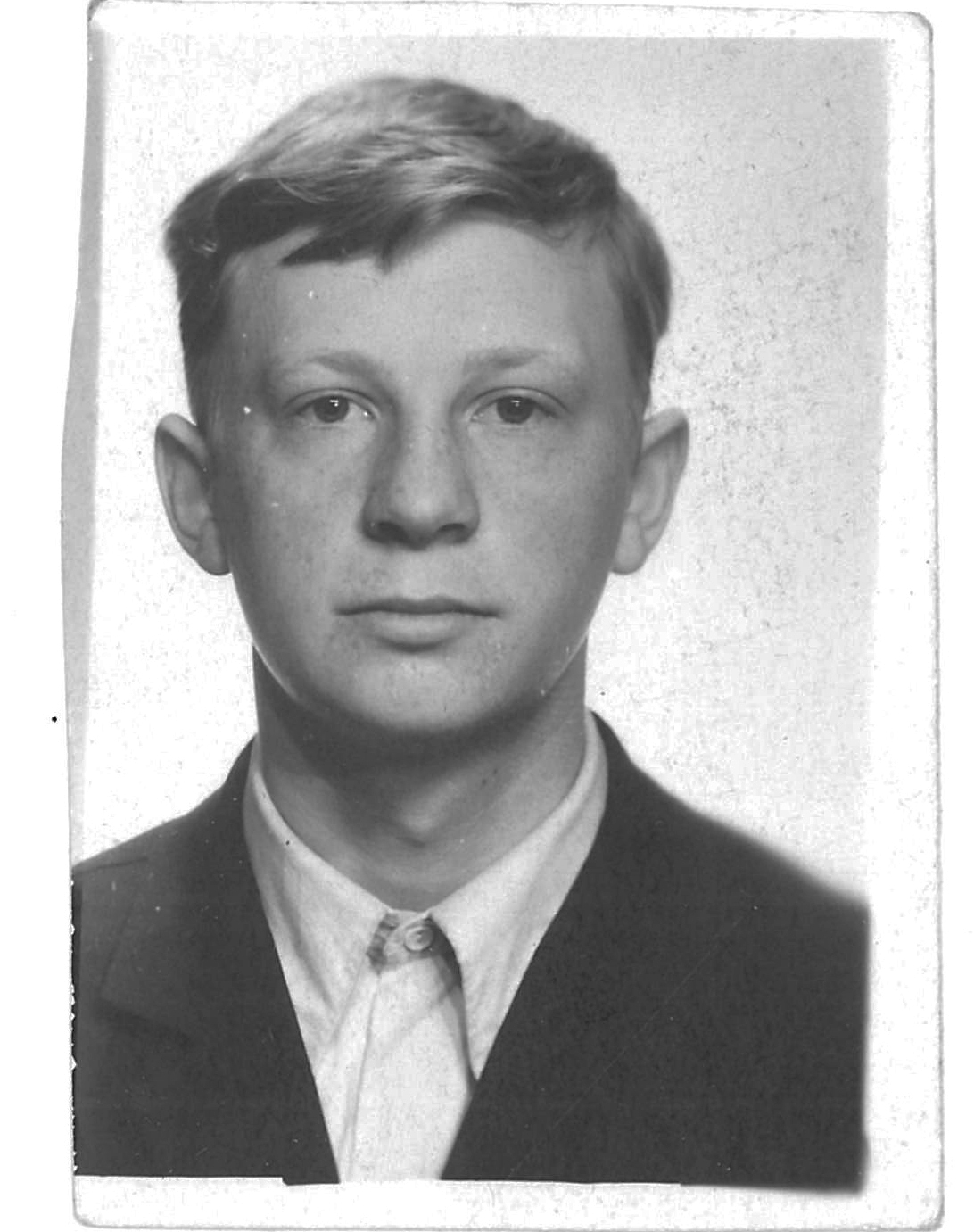

In Lettland wurden wir Deutsche gut behandelt. Allerdings erlaubte uns das sowjetische System nicht, uns frei zu bewegen; wir durften nicht einfach umziehen, sondern mussten uns dort aufhalten, wo wir wohnten. Auch bei der Berufswahl waren wir eingeschränkt und hatten keine Möglichkeit zu studieren, um beispielsweise Arzt oder Ingenieur zu werden. Deshalb absolvierte ich in Riga eine Ausbildung zum Dreher und arbeitete anschließend in einem Betrieb als solcher.

1976; kurz vor der Ausreise

Aufbau und Dienste in der Gemeinde

Im Jahr 1976 bekamen wir die Erlaubnis, nach Deutschland auszuwandern und so kamen wir am 5. Oktober in Deutschland an. Dieser Schritt fiel mir sehr schwer, denn zu dieser Zeit hatte ich bereits die Wassertaufe angenommen und war sehr aktiv in der Jugendarbeit. In Deutschland gab es, verteilt auf das ganze Land, etwa 100 Gemeindeglieder.

Doch die Gemeinde wuchs. Mit 75 Mitgliedern bauten wir in Cloppenburg eigenständig das erste Gemeindehaus. Die Diener unserer Gemeinden waren bereits in der Sowjetunion eingesegnet worden. Im Jahr 1980 kam Bruder Jakob Wiebe als eingesegneter Bischof nach Deutschland.

In den Jahren 1978 bis 1982 war ich in der Jungschararbeit tätig, danach wurde mir die Jugendarbeit anvertraut. In den Jahren 1988/89 wurde ich zum diakonischen Dienst eingesegnet und 1993 zum Ältesten. Im darauffolgenden Jahr verunglückte unser damaliger Pastor Eduard Buchmüller bei einem Verkehrsunfall und die Brüder übergaben mir den Dienst als Pastor der Gemeinde in Cloppenburg.

Mit meinen 35 Jahren war ich ein junger Diener, während andere Älteste bereits seit 35 Jahren im Dienst standen. Bei ihnen fand ich Unterstützung und Rückendeckung, aber sie ermahnten und belehrten mich auch. Ich stand lediglich an meinem Platz, weil Beter hinter mir stehen, Brüder und Schwestern, aber vor allem der Herr.

Juli 1998: im Dienst als Ältester und Gemeindeleiter

Entstehung der Mission

1998 kam ich in den Rat der Bischöfe und war bis zum Jahr 2000 einfaches Mitglied. Am 29. Oktober 2000 wurde ich dann mit Handauflegung zum Bischof eingesegnet. Im Rat waren wir etwa neun Bischöfe und Bruder Jakob Wiebe war der „Hauptbischof“. Durch das Wirken von Rubin Firus und Alexander Konradi und der Mithilfe der Bischöfe und Brüder entstand im Jahr 1990 die Mission „Stephanus“.

Diese Mission existiert schon viele Jahre und hat weltweit Wirkung: Vielen Menschen wird in geistlichen, materiellen und physischen Nöten geholfen. Erfreulicherweise hat die Mission Stephanus und die damit verbundene Arbeit auch zum Frieden und zur Versöhnung in der zerrütteten Bruderschaft der Sowjetunion beigetragen.

Doch nicht immer war alles einfach, es gab auch Probleme. Nach dem tragischen Unfall von Eduard Buchmüller und Rubin Firus gab es Menschen, die sich wünschten, dass das Werk, die Mission und die Gemeinde ausgelöscht werden sollte. Doch Gott war mit uns. In Matthäus 16,18 lesen wir: „Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen.“

Gebe Gott, dass unsere Bruderschaft treu bleibt, einig und friedlich. Das ist mein Wunsch, mein Gebet.

Ein Interview nach einer Aufzeichnung mit Viktor Folz,

Gemeinde Cloppenburg